言葉で人をつなぎ、意見という名の「種」をまく

キニマンス塚本ニキインタビュー(1/2)

進行・構成:POLYGLOTS magazine編集部 写真:Coco Taniya

世界と学びをつなぐメディア、POLYGLOTS magazine記念すべき第一回の特集は、通訳、翻訳、ラジオパーソナリティ、YouTube番組『ポリタスTV』の司会、本やコラムの執筆など、「言葉」を通じた様々な活動で大活躍中のキニマンス塚本ニキさんへのインタビューをお届けします。

コロナ禍真っ只中の2020年に始まったラジオ番組『アシタノカレッジ』(TBSラジオ)で、社会的な課題や問題をリスナーと同じ目線で学び、考え、伝えてくれる身近な存在として幅広い層のファンを獲得。番組終了後も各メディアでの発信に注目が集まっています。私たちが日々感じていながらもやり過ごしたり胸の奥にしまってしまいそうな「違和感」を言語化して臆することなく発信し、ときに騒動(?)を巻き起こしながらも、「自分に誠実」(authentic self)に突き進むニキさんの姿に勇気をもらっている人も多いはずです。

その強さや凛としたイメージとは裏腹に、幼少期は英語と日本語を行き来できるからこそ空気を読んでしまったり、様々なことに「気づいてしまう」自分自身に翻弄されたりしたこともあったというニキさん。今回のインタビューではニキさんが「言葉」を生業にしようと決めた経緯や、自分らしく生きるこということについて、また今注目の概念や新語についてなど、大いに語っていただきました。

言葉を「がんばった」幼少期

まず生い立ちから教えていただけますか。

東京の板橋区成増生まれ、練馬区育ちです。父親はイギリスやスコットランドのルーツを持つニュージーランド人で母親は日本人。もともと両親は結婚する時に、10年間日本に住んだら10年間ニュージーランドに住もうって決めていたらしいんです。バブルがはじけてしばらく経った94年の暮れ、私が9歳の時にニュージーランドに移住しました。東京では小さなインターナショナルスクールに通っていて、自分のようにミックスルーツや外国籍のクラスメイトに囲まれた環境でしたが、ニュージーランドに移住したら、文化があまりにも違っていて。食べ物からテレビ番組、子供の遊びも全部違う。言葉は通じるけど「なんかかみ合ってない」違和感と言いますか。日本にいるときは周りの大人に「ニキちゃんは英語も日本語もどっちもペラペラですごいね〜」って散々褒められてきたけど、実際に海外に行ってみると、同年代の子たちの英語が完全には理解できず、「あ、私の英語ってちょっと違うんだ」という感覚があって。

自信がなくても「しょうがないからがんばろう」って切り替えるのも幼少期から身に付いていた事かもしれませんね。

単一言語環境で育った人の場合、母語習得は比較的自然なもので、「がんばる」という感覚はそんなにないかもしれないですが、ニキさんの場合、幼い頃から2つの言葉の間でどちらも「がんばらなきゃいけない」「何かが足りない」という感覚があったのですね。

私の場合は、父の国も、母の国も「どっちもあなたのルーツだよ」って教えられて育ったのに加えて、「どっちもペラペラですごいね!」って周りがあまりにも言うから、「私はペラペラじゃないといけないんだ!」っていう感覚になっちゃったのかもしれないですね・・・。でも、『アシタノカレッジ』(ニキさんが2020年から約3年間パーソナリティを務めたTBSラジオ夜の帯番組)のパーソナリティになったことで、自分の日本語が「まだ足りていない」とはっきりと自覚してしまいました。言葉のアクセントとか漢字の読み方とか、それまで無自覚というか、結構ごまかしてやってきた部分もあるんですよ。だから30代後半で始めたラジオの仕事を通して日本語を学び直した感覚もあります。幼少期から「どっちもできてすごいね」とおだてられてきたプライドみたいなものが揺らぎましたね。子どもを褒めすぎると後あとコンプレックスになってしまうこともあるので保護者のみなさん、「英才教育は要注意」ですよ!(笑)

幼少期によい教育を受けさせてもらっていたという感覚がありますか。

うちの場合、「母親とは日本語、父親とは英語」っていうルールがはっきり決まっていたんです。例えば思春期(ニュージーランド時代)の頃、友達が家に遊びに来て、 彼女たちの前で日本語を話すのがなんとなく恥ずかしいから、母に「Hey, Mom!」と声をかけてもガン無視されるとかありましたね。「ママをMomと呼ぶな」みたいな。母親には絶対に英語で話しかけるなという厳格なルールがありました。一方、日本語がほとんどわからない父親とは英語で話し、両親は英語で話し合っていました。親としてはバイリンガルに育てたかったんでしょうね。そこは本当にありがたいなって思っています。いろんなミックスルーツの人と話したり、藤見よいこさんの漫画『半分姉弟』(ミックスルーツなどの人たちの日常と葛藤を描いた漫画)を読んだりしていると、「ハーフ」とか海外ルーツがある人でもそれぞれ違う言語環境で育っていて、必ずしも多言語を話せるわけじゃないってあらためて気付かされるんですよね。

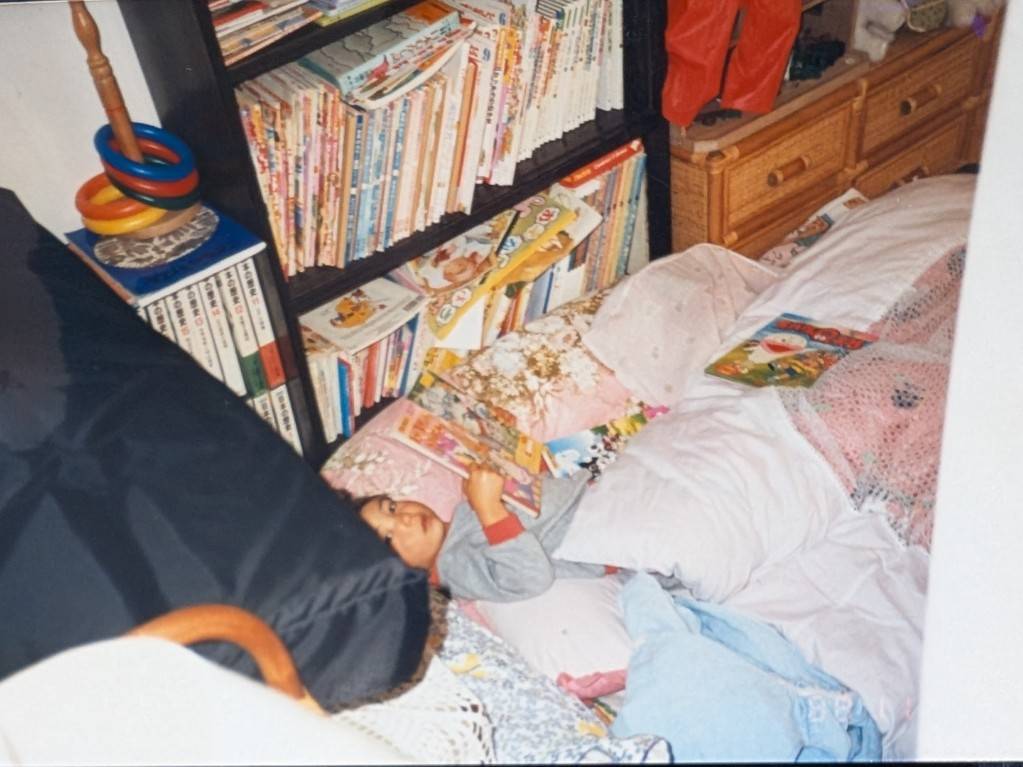

小さい頃から「本の虫」だったそう。

2つの言語を話せることはニキさんという人の形成にどのように影響していると思われますか。

小さい頃は父が日本人の中でアウェイになっている時にフォローしてあげようと通訳していましたし、逆に父が今で言う「Gaijin-Smash」(主に日本に滞在する外国人たちが日本語があまりわからないことを利用してルールを破ること。当人たちの間で自嘲的に使われる言葉)でゴリ押ししようとしても、それを私が許さないとか。「ちゃんとルールを守って!」と(笑)。大人になってからも日本人の飲み会に一人だけ日本語を勉強中の外国人ががいる時とかも、最初はその人にも分かりやすいようにゆっくり話そうとするけど、徐々にお酒が入ると砕けた早口の日本語で会話が盛り上がっていく、なんてことがあります。そんなとき、「あ、頑張って聞き取ろうとしているな」とか「会話に参加できなくてもどかしそうだな」と察するとフォローしたくなるんです。そんなふうに、昔からほとんど無自覚に日本語話者とそうでない人との間で言葉や文化のサポートやカバーをする仲介役をしていたんですよね。「自分だから気づいてしまうこと」っていうのがあったかもしれません。2つの言語を話せてよかったなと思う一方で、自らタスクを背負ってしまうような感覚もあって、それは違和感と言えば違和感かもしれません。

震災を経て「言葉で人をつなぐ人」に

ニュージーランドの大学を卒業後、23歳で日本に帰国されてからいろいろなお仕事を経験されたそうですね。

そうですね、日本に帰ってきて最初の仕事が福島県にある英国風リゾートホテルでした。英語研修施設として利用されることも多く、英国文化を体験しながら生きた英語に触れられるというのが大きな特徴でした。そこで英語での接客をしていたのですが、日本人上司と外国人スタッフの間でコミュニケーションがうまく行っていないことがありました。日本語で出された業務の指示が現場の外国人スタッフにちゃんと共有されず、彼らが指示を待っている間に日本人スタッフはテキパキと業務に取り掛かっている、みたいな。そうすると当然、外国人スタッフたちはしらけて真面目に仕事しなくなって「外人スタッフって、本当に仕事しないな」って言われるという悪循環が目の前で繰り広げられていて。「これはよくない」と積極的に間を取り持ったりしていたら「ニキが来てからすごくやりやすくなった」って感謝されて。こちらとしては「ハンカチ落としましたよ」って拾うぐらいの、なんでもないことだったんですけど(笑)。この仕事がきっかけで「多国籍な環境でのコミュニケーションを円滑に行うにはどうしたらいいか」っていうことを重要視するようになりましたね。

その仕事を1年ほどで辞めた後は東京に戻って人権NGOや動物愛護NPOでボランティアしたり、家具屋で働いたり、上野でテキ屋さんに気に入られてソフトクリームやかき氷を売ったり(笑)、とにかく生活するために1年ぐらいいろんなバイトを掛け持ちしてたんですけど、「ちょっと不安定すぎるな」と。そんな時、そのホテルでの体験を思い出して、「あ、そういえば私英語できたんだ」となり、それから通訳や翻訳の仕事を探し始めました。 でも実際に翻訳・通訳事務所に登録したり、テストを受けたりしたら、プロとしてやるんだったら相当訓練が必要だということがわかって、そこから下積み時代が始まった感じですね。

何か大きなビジョンがあって言葉の仕事についた、というわけではなかったんですね。

うーんそうですね。キャリアで自己実現しようとはあんまり思ってなかったですね。「どうしたら楽しく暮らせるだろう」とか、「そのためにはお金だな、それには英語の仕事だ」みたいな感覚でした。でも、そんなときに東日本大震災があって。3日後には東北に向かっていました。Facebook経由でオランダのテレビ局が現地取材のための通訳者を探しているということを知り、あれよあれよと同行することになったんです。

目の前に壊滅的な被災地が広がっていて、原発が爆発するかもしれない、というような状況の中で、話を聞かせてくれる人の尊厳を守りながら、外国から来た記者が聞きたいことを聞き出して、正確に伝えなくてはいけない。「日本は沈没してしまうの?」というようなカオスな状況で、1つの「ファクト」を探さなければいけない。とても緊張感のある現場で、責任をすごく感じました。

取材を受けてもらうことで被災者を傷つけてしまわないだろうか。記者の中に現地に対して何か偏見や誤った先入観があった場合、そこを自分ひとりで解消できるだろうか。内心ビクビクしながらでしたが、その時の仕事は結果的に自分のエンパワーメントにもなりました。言葉も文化も価値観も違う人同士を橋渡しをする、ということが自分に「はまった」といいますか、「こういうことをもっとやりたいな」と思うようになったのは2011年の震災が大きなきっかけです。

被災地では他にもたくさん仕事をされたそうですね。

そうですね、震災の取材で、先ほどのオランダのテレビ局のほかにもイギリスの新聞The Daily Telegraphや、アメリカのルポライター、オーストラリアのフォトグラファーなど、いろいろなメディアやジャーナリストたちと仕事をしました。

その仕事を通じていわゆる「欧米の目線」や感覚のズレを少なからず感じました。震災1週間後に「東京のどこかで追悼の献花ができる場所はないか」と聞かれたり。まだ情報が錯綜している時期に、しかも被災地から遠く離れた東京でなぜ献花・・・?と思いましたが、イギリスだとこれほど大きく衝撃的なインシデントがあれば同じ国の市民として連帯や寄り添いの気持ちを表現するために各地の広場などにお花を置く、みたいな風習があって。ああ、これは文化の通訳も必要だなって。

あとは「福島第一原発で働いてた人を探してくれ」と言われたり。もうどこにいるかわからないから、避難所の喫煙所でタバコを吸っている方に、「すみません、イギリスの新聞社なんですけど、どなたか原発で働いてませんか」って・・・。今思い出すと恥ずかしいぐらい世間知らずで無鉄砲でした。自分も当時、社会的な常識のようなものがいろいろ足りなかったのもあります。ジャーナリズムと加害性はどうしても切っても切れないと思いますが、ジャーナリズムに限らず、いろんなところで「配慮」の大切さをあらためて感じたんです。十分に誠意を持っていたとしても、取材そのものがとても失礼なことにもなり得るし。子供の頃から、結構空気を読むタイプだった自分として、ここで自分がするべきことはなんだろうって何度も考えさせられましたね。

通訳者としてはもちろん、その後のラジオパーソナリティのお仕事にも通じる、相手とのコミュニケーションの話ですよね。

取材対象と、取材する側のセンシティブな関係に魅力を感じていると言うと語弊があるかもしれませんが、どうしたらよりよいコミュニケーションを成立させるためのプロセスに貢献できるんだろうか、ということに惹かれているんだと思います。

「通訳は黒子」ってよく言われますけど、そこでは自分の存在感を抑えることがスキルであり、ある種大事な責任なんですね。ただ、存在感を消すことと、主体性を持たないことは違います。例えば、「これは直訳しない方がいいな」と判断した場合は、その場面をどう切り抜けるか咄嗟の自己判断が求められるわけです。私は最初から主体性がバカデカかったんで(笑)、「双方にきちんと伝わり合ってほしい、でも自分も参加したい」という気持ちから、インタビューの途中で、「ちょっと私も質問していいですか」と、自分が会話に混ざりながら通訳するっていうこともやっていました。これは当然クライアントと良い関係性がなければできないことですけど。

通訳者も話に入ると、きっとそこに新しい関係性が生まれますよね。

震災取材で、アメリカから取材に来た60代女性ルポライターに同行した時の話なんですが、ドライバーさんが宮城県の山奥の古民家で1人で暮らしている40代の男性で、取材中はその方の家に泊めてもらっていたんですよ。そこで夜な夜なドライバーさんが作ってくれたカレーをいただいてお酒を飲みながら3人でそれぞれの生い立ち話や宗教観や死生観、戦争や歴史の話とか、何時間もしていたんですね。もちろん全部私が通訳するんですけど。でも、トイレに行っている間や、疲れてウトウトしてしまっている間に、その二人は通訳なしでそれぞれの言葉を喋りながら会話を続けていたんですよ。どっちも相手の言語を理解できないはずなのに。「私はまだあなたと話がしたい!」っていう強い気持ちが互いにあったから、ほんの少しの間「言葉の壁」を乗り越えられたんだと思います。とっても不思議な光景でしたね。