「英語社会」で、多言語を生きる 〜通訳・翻訳家の心と身体〜

平野暁人インタビュー(3/3)

進行・構成:POLYGLOTS magazine編集部 写真:Coco Taniya

多言語を用いて仕事をしている平野さんにとって、他の言語を話す時にその言語話者のように「なる」「変わる」という工程は自然なことですか?それとも意識的に「スイッチ」する感覚なのでしょうか?

身体的な部分と、そうでない部分に分けられると思うんですよね。

身体的な部分というのは、生理的なもの。発音や発声によって大きく引きずられる領域です。僕はそんなに声が大きくない方ですが、イタリア語を話していると、僕でも声が大きくなる。韓国語を話すと声が少し高くなる。韓国語は日本語に近い帯域のままで、ちょっと高めの音なんです。これはもう選んでいるわけじゃなくて、言語が持つ要請に従っているだけ。少なくとも僕のように言語を子どもと同じ方法で、すなわちひたすら「模倣」の精度を高めてゆくタイプの学習者にとっては、意識的にスイッチするというよりぬるっと移行する感じです。

それと、環境からの要請に空気感染するみたいにして切り替わることもありますね。わかりやすく言うと、品川で新幹線に乗って、京都駅で降りた瞬間から関西弁になります。厳密には、たぶん名古屋を過ぎたあたりから独り言が関西弁になり始める。水面下でじわじわと変化が起きています。で、東京に帰ってくるといつのまにか標準語に戻っている。

そういった生理や身体を超えたところで、フランス語をやって本当に良かったなと思うことがあります。フランスの文化や精神には、「変な人を許容する」土壌があるんです。僕はどこの国に行ってもぜんぜん友達ができなかった。語学学校へ行ってもホームパーティーのような場に呼ばれて行っても明らかに浮いていた。それで、開き直って自己紹介のときに「僕、変な日本人なので友達いません」とか言うと、イタリアでは「いや変じゃないよ、自分で変とか言うなよ。今日から友達になろう!ピッツァ食べに行こう!」とかその場凌ぎの慰めの言葉をかけられ、韓国では「いやいや変とか言うことはないと思いますよ。人それぞれですから。平野さんは知的で礼儀正しい方です」とか気を遣われる。でもフランスでは「変なんだー! いいじゃんいいじゃん」みたいに言われる。

フランスって、人と違っていることを大事にする気風があるんですよね。もちろんフランス人だって実はすごく群れるし、社会的なステータスも気にするしマッチョなカップル文化で単身者は肩身が狭いし就職なんか圧倒的コネ社会だけど、それでも「変であること」をネガティブな評価に直結させない。すくなくとも自分に害が及ばないかぎりほっておいてくれる。それは「へそ曲がりで逆張り好きなフランス人」みたいな俗信ではなくて、「あの人はたしかに変わってるけど、ああいう人だからね」という尊重の仕方をしてくれる。フランスもフランス人もフランス文化も好きでもなんでもないままこの仕事をしてきた僕が言うのだから確かです。

いろいろに異なる言語文化に心身を遊ばせていると、自分のどこがどの文化に適しているのか/いないのか、どの文化のどういう面がどういう状況において心地いいのか/悪いのかといったことが見えてくるし、「褒めたつもりが怒らせた」みたいな誤解や失敗、衝突を通して自分がそれまでに身につけてきた常識や認識を問い直すきっかけが増える。よその国や文化圏のことがよく見えてくると、そこから逆照射するようにして自分のこともよりわかってくる。知らなかった自分に出会って驚いたりね。

そしてなにより、「あ、どこへ行っても楽園はないんだな、この世には」と得心できる。それを踏まえて、じゃあ自分にはどこで何ができるのかな、とさらに考え続けるのは、苦しくとも豊かなことだと思います。「ニッポンすごい!」に安住しようとするのではなくてね。

英語一強の世界で、考えるべきこと

平野さんはフランス語やイタリア語、韓国語などでお仕事をされ、その他にもスペイン語、アラビア語、ウズベク語、アイヌ語なども学ばれています。「英語を選ばなかった」という点が印象的です。

まず、みんな本当に「英語を選んでる」のかってことですよね。物心ついた時には、もう英語をやることになってたでしょう。だから英語をやった。やるしかなかった。義務教育に入っているし、進学しようと思えばたいていは避けて通れないし、むしろ英語の配点に傾斜がかかっていて合否を大きく左右するケースすらある。

でも、ある時点で「なんで英語だけやることになってるんだろう?」という疑問は持ってもいい。英語を学ぶことが当たり前になっている。その当たり前をなぜ疑わないのか。「英語は世界のパスポート!」みたいなスローガンを鵜呑みにして必死に英語をやる前に、あるいはやりながらでもいいから、いったん立ち止まる余地があると思うんです。なんで、世界中で英語を学ぶことになっているのか。なんで日本語が支配している列島で、遠く隔たった構造をもつ英語という言語の出来不出来がキャリア形成に大きな影響を及ぼすのか。

英語にかぎらず、特権的、支配的に流通しているものには歴史的な背景がある。英語に関していえば、英語を第一言語とする特定の国々が大航海時代以来の長きにわたり築いてきた覇権主義的な政治と軍事と経済の力、まあこれらは不可分ですけれども、その支配体制が、現在ではグローバル資本主義と名前を変えて、不可逆なほどの力で世界のあり方を、とりわけ経済の面で規定し続けている。英語圏が経済を支配していればビジネスの世界での公用語は英語になり、豊かな経済圏でたっぷり高等教育を受けた人々が学問や政治の世界で活躍すれば授業も研究も英語で統一されるようになり……英語圏はどんどん肥大化して、「英語ができれば得をする」くらいだったものがだんだんと「英語ができないと損をする」に変わってゆき、やがて「英語ができないと負ける」に至ってしまう。英語がインフラ化してしまっています。これは、「本当は」異常なことなんじゃないか。

むろん「英語」それ自体には人格も徳目も備わっていないわけで、悪いのは英語じゃないんです。言語に貴賎はない。一人ひとりの英語話者が堕落しているとか、英語を学ぶことが悪徳だとか言いたいわけでもない。ただ、いま英語という言語が表象している「権力機構」そのものを無批判に受け容れて内面化し、正当化するのは、やっぱりおかしいんじゃないのかと思うんです。

英語を第一言語とする人たちは、その時点で大きな特権を有している。もちろん英語圏に生まれ落ちた人に責任はありません。ただ生まれてきただけの存在に責任など発生するはずがない。それでも、グローバリズムが進行すればするほど、そうした人たちが支配する側に回りやすくなる。これは個人のせいじゃなくて、「制度」の問題ですよね。

経済的な不平等だけではありません。「制度」は構造として人の在り方を規定していく。だから「中心」とされている場所や価値基軸から遠い人たちを無自覚に下に見る発想も育ってしまう。

たとえば英語一強の社会では、「英語ができる/できない」が不当に、かつ安易に人の価値を測るものになってしまいかねない。「日本人て中高で6年間も英語やってもまともに話せないよね」のような自嘲的な物言いや、「学校英語がいまだに文法偏重だからダメなんだ」といった現実と著しく乖離した批判はいまだに絶えず聞こえてくるし、西洋の人達からの「日本に来てみたらホテルの人ですらロクに英語ができなくて驚いた」みたいな言語構造の非対称性を無視した指摘を「そうだよね、いまどき英語くらいできないとね、情けないよね」と疑いもせずに受け容れてしまう。

もちろん、どの社会にも支配的な言語はあります。さっき僕は「日本語が支配している列島」という表現を使いましたが、正確には「標準語」という明治維新に整備された人工語が公的な空間で特権的に振る舞っているわけで、そこには「標準語による支配」がありますよね。そして忘れてはならないのは、特定の言語文化が優位に置かれるためには、劣位に置かれる他の言語文化が必要となり、ひいてはその言語文化に連なる人々も不当に優位/劣位に置かれがちになるということ。

だからこそ「なぜ特定の言語が支配的なのか」「どうして自分の第一言語では「損」をするように出来ているのか」「その言語に無条件で身を投じたとき、自分はどう変わっていくのか/変えられてしまうのか」といった問いを立ててみるのはとても大切なことだし、多言語学習はそのきっかけを与えてくれるものとして非常に有効だと思っています。

英語帝国主義批判というのは、世界の構造が歪んでいるぞ、という告発です。だから本来は誰がやってもいい。英語が一言もわからない人から英語を第一言語とする人まで、等しく論じてほしい。だけど現実には、英語が苦手な人が英語帝国主義を批判すると「あいつ自分が英語できないから文句言ってるだけ」「英語コンプレックスの裏返し」「単なるひがみ」って矮小化されがちなんです。でもそれ、すげームカつくでしょ。「支配的な言語による構造」は実際に存在しているのに、個人の劣等感の問題にされる。既存の構造に無意識に隷属していると、どんなに正当な批判であってもそんなふうに切り捨てて終わらせてしまう。

だから僕は積極的に発言しています。言語の得意な人間として、そこをフラットに話したい。まして僕の第一言語である日本語も、第二言語であるフランス語も、ともに旧植民地宗主国の言語です。そういう意味でも、自分の問題として考え続けるべきだと思っています。

「英語を学ぶ」裏で、切り捨てられている言語や文化があるかもしれないということですよね。私たち英語学習者は「英語こそ正義」と思う前に、そういったさまざまに異なる他者の在り方に想いを馳せる必要があるということでしょうか。

どんなことにも言えますけど、みんな矛盾を抱えて生きてるじゃないですか。やっぱり自分の暮らしがいちばん大事だし。だから、常に100%潔癖に振る舞おう、完全無欠の倫理性を発揮して生きようなんていうのは人間には無理な話で、でもじゃあ、聖人にはなれないし、正直なろうとまでは思わないとしても、自分なりの筋を通すというか、自分なりに価値観の線引き、守るべき一線みたいなものをもって、なるべく大切にしよう、守れる範囲で守ろう、と思えたらいいと思うんです。

例えば、今月や来月の家賃が払えるかどうかもわからない翻訳家がいたら、AIの尻拭いみたいな仕事でも、英語からの重訳*でも、やらなきゃいけないかもしれない。そういう苦しいときに自分のところに重訳の案件が回ってきたとして、「それ元は〇〇語でしょ。英語から重訳しちゃったら〇〇語の翻訳者の仕事を奪ってるし、ただでさえ少ない〇〇語の需要が余計に減って、英語帝国主義の拡大に加担することになるし、そもそも原作の精神や性質も歪めてしまうかもしれないよ」っていう、それ自体完全に正しい倫理の声が自分の内側から聞こえてきたとしても、一方でその人には家賃を払わなきゃいけないという現実がある。そこで住むところを失ってまで正しさを取れという権利は誰にもない。そこはもう仕方がない。アッシジのフランチェスコ*みたいに生きられる人はそういないからね。

でもそれと、「とりあえず自分の暮らしが豊かになればいい」だけで終わるのとも違うと思うんです。たとえば重訳のオファーが3つ来たときに、生活が苦しいから2つは受けるけど、3つ目のオファーは〇〇語話者を紹介する。そういう小さな選択をすること自体に、ちゃんと意味があると思うし、続けることは力になると思う。

「この世界の歪みをすこしでもマシにするために、自分に日々できることは何だろう」と考えることには、確かに価値があるじゃないですか。この企業の製品を買わない、ここに署名する、寄付する、ネットで意見を発信する、身近な誰かと議論する―そういう小さな行動を通して自分の中の違和感と向き合い続ける。

僕はたまに難民支援のボランティア通訳をするんですよ。僕の大学の恩師が難民支援の活動をしていて、病院に付き添って通訳したり、入管と交渉したりと文字通り夜討ち朝駆けで奮闘していて、僕もたまに、東京にいて心身に余裕のあるときに少しだけお手伝いさせてもらう。はっきり言って取るに足らない活動です。それでも、たとえ年に1回しかやらなくても、そういう人が12人いれば月に一回はボランティア通訳が確保されるし、24人いれば2週間に一回になりますよね。べつにプロじゃなくていい。そこそこの語学力と、なにかしたい、しようという意思があれば力になる。あるいは、そういう現場に気持ちだけで、丸腰で行ってみて、自分がいかに無力であるかを知ることになるかもしれない。それも大切ですよね。まず自分はどこから始めればいいのか、自分にとって優先順位の高い課題は何なのか、そのために何が出来て何ができないのかを見つめ直すことができる。

そういうふうにして少しずつ自分との約束を果たしながら生きていくしかないですね。

大切なのは、問題を問題として見つめて考えること、出来そうなことを探して一歩踏み出してみること、出来なかったり疲れたりしたらいったん休んでまた歩き出すことであって、罪悪感にとらわれることじゃないと思います。構造から発生している問題は個々人の責任じゃないからね。そこにとらわれても、ただ生きるのが辛くなるだけです。

え、俺、いいこと言った?

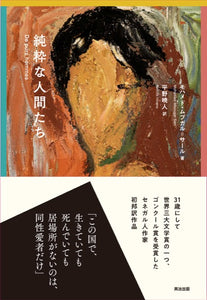

・『純粋な人間たち』:ゴンクール賞を受賞したセネガル人作家、モハメド・ムブガル=サールの初邦訳作品。訳・平野暁人。同性愛を罪とするセネガル社会で、ある事件の真実を追う若き教師の視点から、人間の正義と排除の暴力を描き出す衝撃作。

訳:平野暁人

英治出版|定価 2,530円(税込)

・出羽守(でわのかみ):本来は律令制下で出羽国の国司を務める官職名。語の「でわ」が「では」と同音であることから転じて、他国や他地域の例を引き合いに出して「〇〇ではこうだ」と語る人を指す俗語として使われる。特に海外の例を挙げて日本を批判的に語る人を「海外出羽守」と呼ぶ。

・重訳:ある言語の訳文を、別の言語を介してさらに別の言語に翻訳すること。

・アッシジのフランチェスコ:2〜13世紀のイタリアの修道士・聖人。富や地位を捨て、清貧・平和・隣人愛を重んじる生活を説いたことで知られる。自然やすべての生き物を「兄弟」「姉妹」と呼んだ思想は、後の環境倫理や平和思想にも影響を与えた。

平野さんの講演情報:

白百合女子大学 グローバル言語・文化教育センター設立記念連続講演会「世界とつながる力」

基調講演 1 12月2日(火)言葉で世界とつながれるのか?

https://www.shirayuri.ac.jp/news/2025/001984.html

POLYGLOTS magazine独占インタビュー キニマンス塚本ニキさん編はこちら:https://mag.polyglots.net/966/nikki-interview