「おばけ」と “ghost” ― 言葉の違いで紐解く、見えない世界のとらえ方

人はいつの時代も、見えないものに心を動かされてきました。夜の闇にひそむ影、聞こえた気がする足音や声、語り継がれる奇妙な伝説。

「おばけ」や「幽霊」は、世界のどの文化にも存在するモチーフです。

そして、明日はハロウィン。

この時期になると人々は魔女やおばけの仮装をして楽しみます。ハロウィンの起源は、紀元前のケルト民族の祭り「サウィン(Samhain)」にまでさかのぼります。当時、11月1日は新年の始まりで、その前夜には秋の収穫を祝うと同時に、死者の霊がこの世に戻ってくると信じられていたそうです。

そこでは悪霊や魔女が現れるとも考えられており、人々は彼らと同じ格好をして仲間だと思わせ、災いから身を守ろうとしました。

こうして「おばけの仮装」は、魔除けの意味をもつ風習として定着したと言われています。

さて、日本でいう「おばけ」は、英語では “ghost”(ゴースト) と訳されることが多いですよね。しかし、日本の「おばけ」と西洋の “ghost” は、本当に同じ存在なのでしょうか?

この記事では、その違いを語源や文化的背景、表現のニュアンスから探っていきます。両者を比べてみることで、言葉が映し出す文化の違いが見えてくるかもしれません。

日本の「おばけ」とは何か

「おばけ」という言葉は、「化ける(ばける)」から生まれました。

つまり、“おばけ” とは「姿を変えたもの」、もとの形を失い異なる姿に現れる存在を意味します。それは必ずしも「死者の霊」だけを指すものではなく、人ならぬものや、生きている人の心に宿る強い念さえも含む広い概念です。

古くから日本では、「見えない力」への畏れが生活の中にありました。自然災害や病、理解できない現象を説明する手段として、人々は「もののけ」や「幽霊」「妖怪」という形を想像していたようです。

明治時代には、ギリシャ出身で日本文化を愛した作家 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) が、日本各地の怪談を集めて『怪談(Kwaidan)』(1904年)を発表。

「耳なし芳一」や「雪女」など、後に世界に知られる名作を残しました。彼の作品を通して、「おばけ」は日本的な情緒とともに海外にも紹介され、純粋な「恐怖」という概念を超えた、「哀しみ」や「静けさ」をも帯びた存在として知られるようになりました。

“Ghost” の語源と西洋の幽霊観

一方、英語の “ghost” は、古英語である gāst に由来し、 「魂」「息」「霊魂」を意味する言葉として使われてきました。ドイツ語の Geist(精神、幽霊)とも同源で、キリスト教圏では “the Holy Ghost(聖霊)” として、宗教的な文脈でも用いられます。

つまり、“ghost” という言葉自体には「亡くなった人の魂」だけでなく、生者を超えた霊的存在 という広い意味が含まれています。しかし、人々の一般的なイメージとしては、死後に現れる霊的存在、すなわち「死者の魂がこの世に留まっている」という認識が主流のようです。

西洋では、幽霊はしばしば「未練」「罪」「復讐」と結びつけられ、古い城や屋敷に取り憑く存在として語られてきました。

“haunted house(幽霊屋敷)” という言葉が象徴的です。

ディズニーの 『Haunted Mansion(ホーンテッドマンション)』や、80年代ホラーの代表作 『Poltergeist(ポルターガイスト)』、サスペンスホラーの話題作 『The Others(アザーズ)』、ヒューマンドラマの要素も持つ『The Sixth Sense(シックス・センス)』 などは、 単に「怖い存在」としての “ghost” を描いているだけではなく、人間の内面(後悔・罪悪感・喪失感)や、死後の世界に対する信仰・疑問と深く関係していると考えられます。

幽霊とゴーストの違い ①「姿」と「意味」

日本の幽霊と西洋のゴーストでは、見た目のイメージが大きく異なります。

多くの日本人が想像する「幽霊」は、白装束に長い黒髪、足がなく、静かに浮かぶ姿で現れます。この白装束は本来、死者が旅立つときの服装であり、清浄と再生を意味します。成仏できない魂がこの世に留まり、「葬られた姿のまま戻ってきた者」として現れていると考えられたことで、この姿のイメージが定着しました。

対して西洋のゴーストは、しばしば「生前の姿そのまま」で現れる様子が描かれています。かつて着ていたドレスや制服をまとい、故人時代の姿を留めている幽霊も多く語られています。一方で、半透明の人影や霧のような存在、あるいは音や物理現象として現れる “poltergeist(騒霊)” の形態もよく知られていますが、その根底には「かつてこの世に生きていた人」が「この世に留まっている」という信仰が存在しているようです。

どちらも人間の想像が生んだ「見えない存在」ですが、日本は“情念の形”、西洋は“現象の形”として表れる傾向があると言えそうですね。

幽霊とゴーストの違い ②言葉の範囲

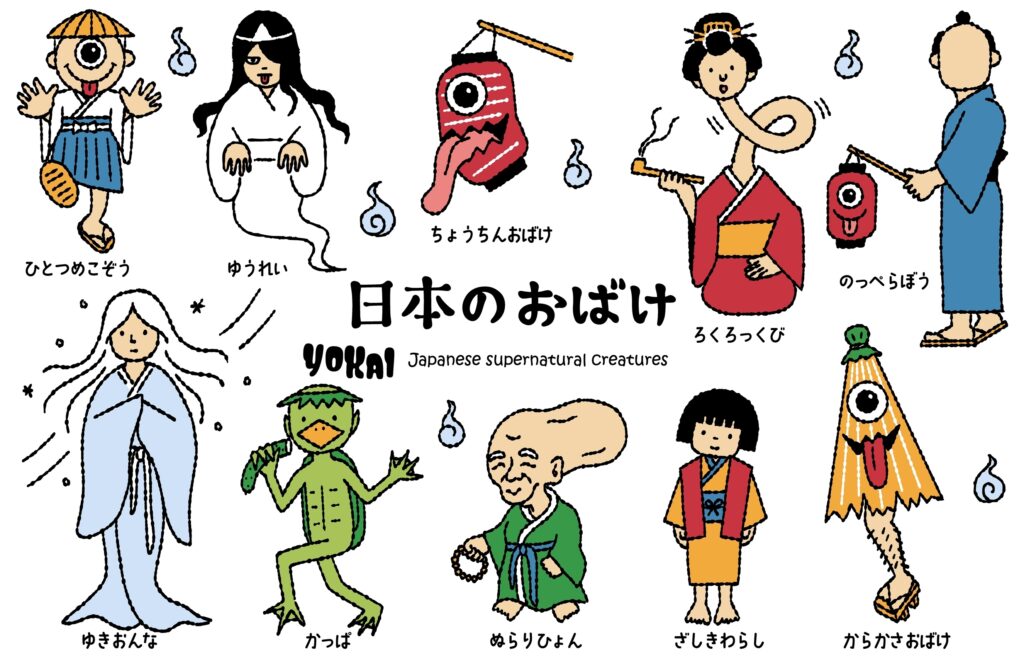

日本語の「おばけ」は、幽霊だけでなく「妖怪」や「変化(へんげ)」のような、人の理解を超えた存在も指します。

河童、天狗、狐火、化け猫などもその一種であり、「おばけ」という語には、自然や未知のものに対する畏敬と恐れが共存しています。つまり、「おばけ」とは単なる超常的存在ではなく、人と自然、そして不可思議な世界との関わり方を表す概念でもあるのです。

一方、英語の “ghost” は、死者の魂を中心にした霊的存在を指します。ただし、英語ではその現れ方や意味の重なりによって、いくつもの語が使い分けられます。

・spirit:魂、精神、霊。宗教的・哲学的な響きを持ち、肉体を離れた「心」や「生命の本質」を示す言葉。

・phantom / specter:幻影、姿のない幽霊。文学的で古風な表現に多く、恐怖よりも不吉さや記憶の象徴として使われる。

・poltergeist:物を動かす騒がしい霊。実体は見えないが、音や振動など物理的な現象を引き起こす存在。

・apparition:突如現れる霊や幻影。宗教的・フォーマルな文脈で使われ、「神秘的な出現」というニュアンスをもつ。

このように、“ghost” を中心に多様な語が存在し、それぞれの単語は霊がどのように現れ、人にどんな影響を与えるかによって使い分けられています。

日本語の「おばけ」が一つの言葉で多様な存在を含むのに対し、英語ではその違いを別の単語で使い分けているのです。

幽霊とゴーストの違い ③存在が象徴するもの

日本では、「おばけ」の中でも「幽霊」は死者の魂として、「妖怪」は自然や物に宿るものとして区別されてきました。そのどちらにも共通して、「彼らは必ずしも災いをもたらす存在ではない」と考えられます。

たとえば、家に幸運をもたらすといわれる座敷わらしは、東北地方を中心に伝わる霊的存在で、子どもの姿で現れます。その家の人々を守り、繁栄をもたらすとされ、逆に去ってしまうと家運が傾くとも言われています。

一方、コックリさんは、呼び出した霊に質問をすると「はい/いいえ」で答えてくれる存在として知られています。恐れられる一方で、「見えない世界からの知恵を授けてくれるもの」として信じられてきました。

さらに、百年(あるいは九十九年)を経た器物に霊性が宿り、妖怪へと変化するという付喪神の伝承も古くから伝わっています。これは、長く使われた道具が命を得て動き出すという考え方で、物を大切に扱うことの大切さや、すべてのものに心が宿るという信仰を映し出しています。

このように、日本の「おばけ」は、人に災いをもたらす霊だけでなく、自然や物、人との関わりを通して共に生きる存在として描かれてきました。「おばけ」は恐れる対象でありながら、同時に人を導き、生活に寄り添うものである、という考え方が、日本的な“おばけ”観の大きな特徴といえるでしょう。

一方で英語圏では、幽霊はしばしば「この世に未練を残した魂」や「罪の記憶」として描かれます。そこにあるのは、霊と人との共存よりも、死者と生者のあいだに横たわる境界と、その断絶をどう受け入れるかという問いです。

たとえば、イギリス各地の古城に伝わる「白い貴婦人(White Lady)」の伝説では、裏切りや悲恋の末に命を落とした女性の霊が白い衣をまとって現れます。彼女は約束を果たせなかった悲しみの象徴であり、しばしば“悔いを残した魂”として知られています。

また、“Bloody Mary(ブラッディ・メアリー)”の伝承では、鏡の前でその名を唱えると彼女が現れ、怪我をさせたり、呪いをもたらすとされ、子どもたちの肝試しとして受け継がれています。

さらに「フライング・ダッチマン(The Flying Dutchman)」の伝説では、神への冒涜の罰として永遠に航海を続ける呪われた船が語られます。霧の中にその船を見ると、不吉な出来事が起こる前触れであるとされてきました。

このように、西洋の幽霊は、悔いや罪、未解決の出来事を象徴する存在として描かれます。彼らは生者と交流するというよりも、過去の行いを映し出し、教訓を残す存在として語られてきたのです。

幽霊とゴーストの違い ④社会との関わり

日本では、お盆や法要のように、霊を“帰ってくるもの”として迎え入れる文化が根づいており、人々は死者を恐れるよりも「供養」や「祀り」を通して関係を保ち続けます。幽霊は過去と現在をつなぐ橋であり、家族や共同体の記憶を継ぐ存在でもあることがわかります。たとえ怨霊であっても、祈りや儀式によって和解し、やがて守り神へと変わることもあります。日本文化では、死者とのつながりを断ち切るのではなく、尊重し、関係を保つことで秩序が守られるとされてきました。

一方で、西洋社会では、死者と生者の関係を断ち切るべきだと考えられているようです。中世ヨーロッパのキリスト教では、死後の魂は天国・地獄・煉獄へと行くとされ、この世に留まる霊は“未練を断ち切れない異常な存在”と考えられてきました。多くのゴースト・ストーリーでは、死者が生者に恐怖を与え、罪や過ちを清算させることでようやく“安らぎ”を得ます。たとえば、シェイクスピア『ハムレット』に登場する亡霊(ハムレット王の霊)は、息子に自らの死の真相と復讐を託します。彼の魂はまだ安らぎを得ておらず、正義が果たされることで初めて成仏できることが示唆されています。

西洋では、成仏できない魂は、罪を償うことや真実を明らかにすることでようやく安らぎを得ます。そのため、物語の中のゴーストは、“過去を清算して前に進む”というテーマを象徴していると言えるでしょう。

このように、霊に対する考え方には、日本では“関係を保ちながら共に生きる”、西洋では“清算し、送り出す”という違いが見られます。いずれも、死者と生者のあいだに秩序と安らぎを取り戻そうとする、人間の営みのかたちだと言えそうです。

映画・文学表現に見る「おばけ」と “ghost”

「おばけ」と “ghost”は、言葉だけでなく映像や物語の表現の中でも文化の違いを映し出す存在です。どのように“怖さ”を感じさせるか、その演出のトーンやアプローチには、日本と西洋で明確な違いがあります。

日本のホラー作品は、静けさや余韻の中に恐怖を潜ませるのが特徴と言われています。小泉八雲の『怪談』や中田秀夫の『リング』などでは、音や光、沈黙の「間」を使ってじわじわと不安を高めていきます。恐怖は派手な演出で突然訪れるのではなく、視界の端や心の奥に“気配”として残り続け、じわじわと恐怖を煽ります。この静かな恐怖の描き方は、霊を単なる脅威ではなく、感情や記憶と結びついた存在として描く日本的な表現ともいえます。

一方、英語圏のホラー作品では、“ghost” はより動的で映像的な恐怖の装置として描かれることが多いと言われています。トビー・フーパー監督の『Poltergeist』(ポルターガイスト)や、ニコール・キッドマン主演の『The Others』(アザーズ)では、幽霊が物を動かしたり、視覚的・聴覚的な異常を起こしたりして観客を直接的に揺さぶります。また、『Haunted Mansion(ホーンテッドマンション)』のようにエンターテインメント性を強く持つ作品では、恐怖そのものよりも、“霊との対話”や“霊をきっかけに過去の謎を解くこと”などを軸にストーリー展開する傾向があります。

日本のホラーが「沈黙と余白で怖がらせる演出」だとすれば、西洋のホラーは「動きと展開で心を揺さぶる演出」と言えるかもしれません。

世界の「おばけ」作品

最後に、本文中で取り上げた作品を中心に、「おばけ」、 “ghost” の世界観をより深く感じられる映画をいくつかご紹介します!

日本の作品

・怪談 Kwaidan(1964年):小泉八雲の怪談集を原作とした4話構成のアンソロジー。映像美と静けさを活かした名作です。

・リング(1998年):テレビを通じて伝わる“呪い”が広がる現代的ホラー。メディア時代の恐怖を描いた代表作。

・仄暗い水の底から(2002年):母と娘の絆を軸に、水の底という閉ざされた空間で静かに恐怖が育まれていくホラー。

海外の作品

・Poltergeist(ポルターガイスト)(1982年):一家がテレビを通じて異変に巻き込まれていく、視覚的・映像的インパクトの強いホラー。

・Ghostbusters(ゴーストバスターズ)(1984年):幽霊を科学的に“捕まえる”というユーモラスでポップな発想から、社会現象になった作品。

・The Others(アザーズ)(2001年):霧に包まれた屋敷で、生者と死者の境界を静かに問う心理的ゴーストストーリー。

・ホーンテッド・マンション(2023年/2003年):ディズニーの同名アトラクションを映画化した作品。幽霊屋敷という舞台で恐怖とユーモア、そして“霊との対話”を楽しめます。

まとめ

「おばけ」と “ghost” は、それぞれの文化が“見えないもの”をどう受け止め、語り継いできたかを映す存在です。言葉に目を向けることで、その背景にある文化や社会の価値観を紐解くことができます。同じ存在を表す言葉でも、国や時代によって異なる恐怖の感じ方や、死者への向き合い方が込められています。

そんな視点をもってもう一度、物語や映画の中の “ghost” に出会ってみると、きっと新しい発見があるはずです。